レシピ・栄養

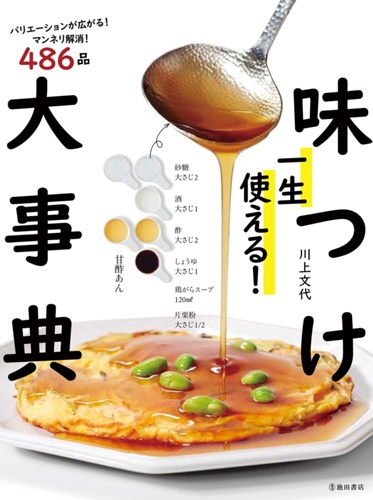

川上 文代 (著)/池田書店 いろいろな味つけがこの一冊に凝縮! 覚えておくとさまざまな料理に使える基本の万能だれ&ソース、かけるだけ・漬けるだけでおいしくなるたれ、漬け汁、いつも作っている定番料理の味バリエなど、味つけがわかるだけでなく、料理のバリエーションが広がって応用できるようになるのが本書の魅力です。 味つけ前の調理のコツもわかりやすく解説。ちょっとしたコツでおいしさがグンと変わります。 本書は3部構成で、たくさんのレシピを紹介しています。 1 和・洋・中・韓・エスニックのたれとソースの味つけの配合と分量、作り方を紹介。 比率を表示しているものもあります。比率で覚えておけば、どんな分量で作っても味が決まります。 基本の味つけを知っておくだけで、いつもの料理の幅が広がります。 2 蒸し鶏、豚しゃぶなど、基本となる料理の作る方と味つけ前の調理のコツを紹介。 さらに、その料理に合うかけだれ、つけだれ、ドレッシング、漬け汁のバリエを豊富に紹介。 その時に食べたいと思った味に出合えます。 3 魚の煮つけ、肉じゃが、ミートソースなど、定番料理のレシピと、その料理の味のベースを変えたレシピを紹介。 同じ味で飽きていた料理も、いつもと違った味で楽しめます。

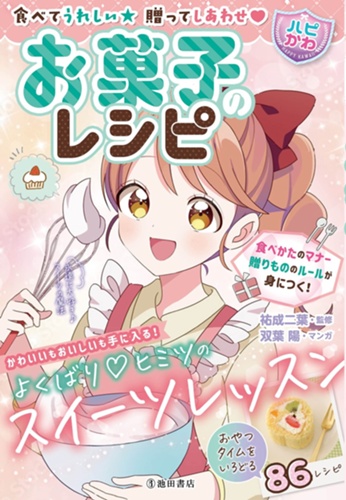

祐成 二葉 (監), 双葉 陽(マンガ)/池田書店 おいしいお菓子を食べたい、気持ちを伝えるお菓子を作りたい……そんな気持ちにこたえる、かわいいお菓子のレシピ本ができました♪好きなものを好きなだけ食べたい「ひな」かわいいものに囲まれた生活がしたい「えま」好きな人に告白したい「かれん」自分に自信を持ちたい「ゆずは」将来パティシエになりたい「みお」5人の女の子がそれぞれの目標&夢のために大奮闘!お菓子の作り方はプロセス写真で順を追って丁寧に解説しているので、一人でも安心して作ることができます。また、お菓子のレシピはもちろんのこと、家族や友だちへ贈るときのポイントまでカバー。お菓子にまつわる文化や仕事まで、最後まで楽しく読める工夫が満載です。

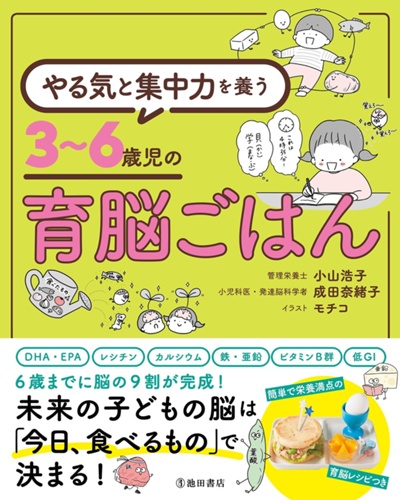

管理栄養士 小山 浩子 (著), 小児科医・発達脳科学者 成田 奈緒子 (著), モチコ (イラスト)/池田書店 人間の脳は6歳までに9割できあがると言われ、 幼児期は、からだに取り入れた栄養の約50%を脳で使っています。 毎日食べているものが、子どものかしこい脳と健やかなこころを作るのです。 本書では「脳をつくる」「脳をかしこくする」「脳を動かす」の3つに分けて、育脳に欠かせない6つの栄養素を紹介。 Instagramフォロワー18万人超の人気イラストレーター・モチコさんのイラストで、楽しく、わかりやすく読めます。 「好き嫌いがある」「食べ残す」など、小さな子どもの食事の悩みは尽きませんが、難しく考える必要はありません。 魚嫌いな子なら、魚肉ソーセージやツナ缶を活用してDHAを摂取してもOK。 炭水化物は食物繊維やカリウムと一緒にとることで血糖値の急上昇を防げます。 ときには、ビタミンやミネラルが強化されたシリアルやお菓子も活用してもいいのです。 そして、幼児期の子どもの育脳で大切なのは、 親子で楽しく食べながら、「お腹が空いた!」「食べたい!」という自然な食欲を育てること。 ぜひ、親子で楽しみながら、できることからひとつずつ試してみてください。

エダジュン (著)/誠文堂新光社 忙しくても大丈夫! ストウブ鍋1つで、野菜たっぷりなおかずスープが手軽に作れます。料理上手さんの“推し鍋”といえば、やっぱりストウブ!プロにも愛用されているストウブは、高い熱伝導でうまみを閉じ込めながら調理することができる鋳物ホーロー鍋。優れた保温性もあり、調理中から調理後まで料理のおいしさが続きます。本書ではこのストウブを使った、今人気の“おかずスープ”のレシピを提案しています。肉や魚介などとともにたっぷり野菜が一度でとれる“おかずスープ”は、一品でも満足度が高いので忙しい日にぴったり。栄養バランスも良く、献立を考えるお悩みも解決してくれます。さらにストウブで調理することで、特別な調味料や調理テクニックなどを使うことなく圧倒的においしさがアップ! コトコト煮込むスープはもちろん、保温性の高さから加熱時間の時短調理も実現してくれます。本書では序章にてストウブ調理のコツやポイントも徹底解説しているので失敗しらずです。著者の料理研究家・エダジュンさんは管理栄養士でもあるので、栄養バランスに優れたヘルシーなレシピが厳選されているのも嬉しいところ。鶏肉、豚肉、牛肉、魚介、卵、豆腐といったたんぱく質と四季折々の野菜を組み合わせながら、和・洋・中・韓・エスニック風といった味のバリエーションも多彩で、毎日食べても飽きることがありません。寒い季節はもちろん一年中楽しめる、スープレシピ本の決定版となっています。さらに、スープにご飯や麺などを加えるアレンジアイデアや、スープと合わせて食べたい簡単なマリネ&サラダレシピ、和風スープ代表のみそ汁のバリエーション、いざというときに頼りになる乾物や保存食品を使ったスープなども掲載。計150品の大ボリュームの一冊です。温め直して食べてもおいしいレシピも多数で、食事の時間が家族で異なるときでも安心。多めに作って常備菜にしたり、スープジャーに詰めてお弁当にするなど、ライフスタイルに合わせて楽しみ方も広がります。簡単でおいしいあったかスープがあれば、家族みんな大満足間違いなしです!

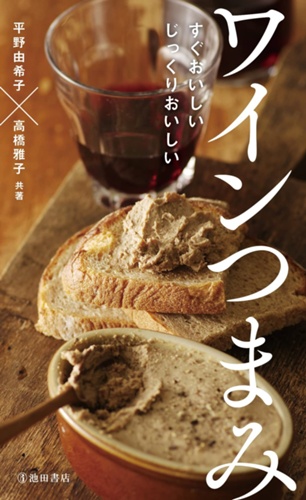

平野 由希子 (著), 高橋 雅子 (著)/池田書店 本書は、平野由希子さんと高橋雅子さんがワインを楽しむために考えた「ワインつまみ」を“すぐおいしい”簡単なものから、“じっくりおいしい”時間をかけて作るものまで120種以上紹介しました。またおいしいつまみとともに、ワインとの相性を楽しんでもらえるよう「つまみとワインの相性バー」を掲載。ワインを4種(軽白・中白・軽~中赤・重赤)にわけ、紹介しているつまみがどのワインに合うかが、ひと目でわかるようになっています。ひとりからふたり飲み、また友だちを呼んでのおうち飲みにぴったりな一冊です。(本書はじめにより)家飲みは私たちの暮らしのスタンダードになりました。そして、このスタイルは進化を続けています。ワインの好みが変わってきた。そう感じたことはありませんか? そんなときは、定番おつまみにいつもと違うワインを合わせてみてください。きっと新しい「おいしい」に出会えます。本書はワイン友達でもある高橋雅子さんとの共著。雅子さんのレシピや視点を通じて、私にもたくさんの新しい発見がありました。ワインとおつまみの関係はまだまだ楽しくなりそうです。平野由希子今回の本のお話をいただいたとき、ワインに寄り添うお料理を考えたら右に出る者はいない由希子さんと、私のような普段のお夕飯の延長線の数々を一緒の本の中で肩を並べていいのだろうか?というのが正直な印象。それでも今回、パリのエスプリが効いた由希子さんのそれと、普段感がハンパない私のそれと、対局のところにある2人のレシピもなかなか面白いのでは?と、思い至りました。そして、由希子さんも、私も、思いは1つだと思うのです。このレシピ全部、ただおいしいワインを飲むためのもの!高橋雅子■本書は弊社より発行した平野由希子著「おつまみワイン亭」「カンパイ!おつまみワイン亭」、高橋雅子著「おうちでバル」をものにメニューを厳選し、リニューアルしたものです

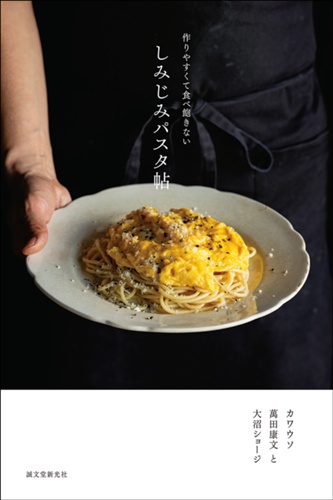

カワウソ(萬田康文と大沼ショージ) (著)/誠文堂新光社 パスタが得意料理になるレシピとアイデアが満載!写真家ふたりによるユニット「カワウソ」の『酒肴ごよみ365日』に続くレシピ本第2弾。今回は萬田康文が得意とするパスタを作り、大沼ショージが撮影に専念。料理家ではなく、主夫として日々作り続けてきた、手軽かつ味わい深い“地味で滋味な”パスタのレシピ58種を季節ごとに紹介します。その中には、「麺と塩はきちんと計る」「キャベツはパスタと同じ鍋でゆでて」「アンチョビは1人分=1フィレ目安に」「パルミジャーノはイタリアの醤油です」といった、おいしく作るためのティップスが散りばめられ、作るたびに料理の腕が上がり、自分の味になっていく実感が得られるはずです。ごはんにもつまみにもなる、日常的に作りたくなるパスタのレシピとアイデアが詰まった一冊。

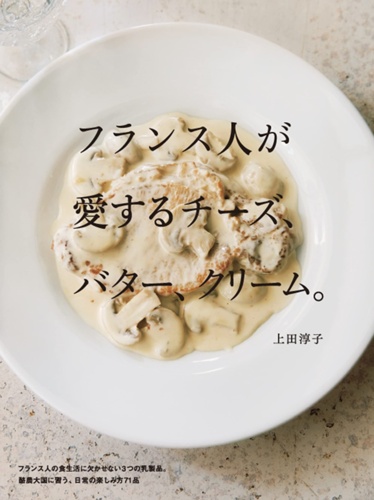

上田 淳子 (著)/誠文堂新光社 チーズ、バター、クリーム。この3つの乳製品は、日本人ももちろん好きですが、フランス人にとっては毎日の生活から欠かすことができないもの。もっと気軽に楽しむ、おしゃれでおいしい乳製品の使い方を紹介します。・チーズ…そのまま食べてもおいしいのはもちろんですが、料理の中のうまみ素材、名わき役としても活躍。「タルティーヌ」や「鶏むね肉のコルドンブルー」「ビーフステーキ ブルーチーズソース」など。・バター…単なる油脂だけではなく、調味料としての存在感を発揮。バターモンテ(乳化しながら作るソース)や焦がしバターにして肉や魚に。柔らかくしたバターを野菜にからめる「オ・ブールなど」。・クリーム…日本人はお菓子に使うことが多いですが、フランス人は料理によく使います。ソテーした肉や魚のソースにしたり、煮物にしたり、クリームでさっと野菜をあえる「クレメ」などなど。これらは素材そのものにコクがあるから、そんなに手をかけなくても十分おいしい。なので調理法は驚くほどシンプルです。ちょっと余ったチーズやクリームの消費方法などもご紹介。

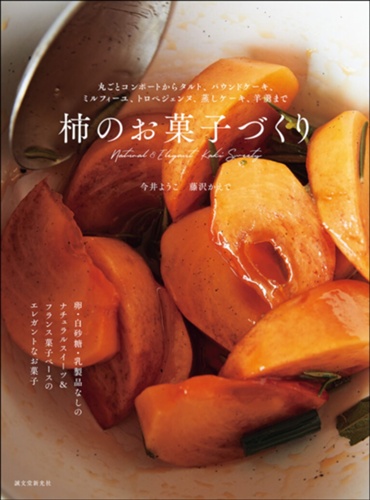

柿のお菓子づくり 丸ごとコンポートからタルト、パウンドケーキ、ミルフィーユ、トロぺジェンヌ、蒸しケーキ、羊羹まで

今井 ようこ (著), 藤沢 かえで (著)/誠文堂新光社 柿を使ったお菓子のレシピ集です。柿ほど、その熟し具合によって味わいや食感、甘みが大きく変化する果物はないかもしれません。完熟、熟したもの、柔らかめのもの、固めのもの、干し柿では、最適なお菓子がまったく違います。本書では使ってほしい柿の熟し具合もレシピに書き添えてあります。丸ごとコンポートからタルト、パウンドケーキ、ミルフィーユ、トロぺジェンヌ、蒸しケーキ、羊羹など、旬の柿を堪能するレシピ55品を掲載。卵・白砂糖・乳製品なしのナチュラルスイーツと、フランス菓子ベースのエレガントなお菓子の二本立てです。今井ようこ先生のナチュラルスイーツは、白砂糖や乳製品を控えたい方もおいしく食べられるお菓子で、甘酒などの身体にいい食材を使っています。材料は手に入りやすいものがほとんどで、泡立てのこつや温度管理も必要ありません。使う道具も少なめなので、お菓子作り初心者の方も簡単に作ることができます。一方、藤沢かえで先生は、フランス菓子のセオリーをベースにしたお菓子で、見た目も味わいも洗練された新しい柿のお菓子の世界を展開しています。旬の柿を使って、ぜひともあれこれ作ってみてください。

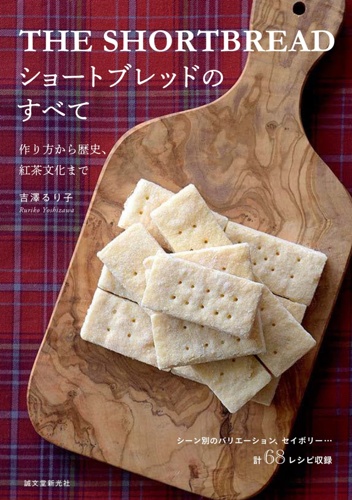

吉澤 るり子 (著)/誠文堂新光社 ショートブレッドの奥深い世界を1冊にまとめました。菓子としてだけではなく、セイボリーアレンジなども紹介したりと、ショートブレッドだけをここまで深く掘り下げた本は初めてです。ショートブレッド(Shortbread)とは、名前にブレッドとつきますが、パン(Bread)ではなく、スコットランド発祥の国民的人気の高いビスケットです。イギリスには沢山ビスケットがありますが、ショートブレッドはホームメイドから商品まで、幅広く流通している人気のお菓子です。本書はお菓子初心者からイギリス菓子の初心者、さらに中級者およびマニアにも向けた内容構成となっています。ショートブレッドの基本の作り方、アレンジとしてセイボリー、さらにはショートブレッドと共に楽しむディップなどの多彩なレシピを写真とともに紹介しています。またショートブレッドの語源や歴史についても説明しています。これまでイギリス菓子を幅広く取り上げた本はありますが、ショートブレッドに特化したものはなく、1つの菓子を掘り下げた初のレシピ本となります。内容はまずは基本のショートブレッドの作り方を写真付きで解説しています。ショートブレッドの材料は小麦粉、バター、砂糖に好みで塩少々というシンプルなもの。基本に米粉を混ぜた1番人気の「フィンガー・ショートブレッド」をはじめ、アーモンド、シナモンやアールグレイ、全粒粉やオートミールなどを加えた応用レシピも掲載しています。また、スコットランド女王メアリーが好んだとされる「ペティコート・テイル」という、丸型でふちにひだが入ったタイプも紹介。ひだの入れ方のコツも写真でわかりやすく解説しています。他にも伝統の木型やクローバー型を使ったものなど多彩な形のバリエーションも本書のみどころのひとつです。さらに本書では、アレンジ編としてショートブレッドのセイボリーについてもフィーチャーしています。チェダー&ポピーシード、ベーコン&メープルシロップ、ブラックオリーブやトマトなどを生地に加えており、これらはアペリティフのフィンガーフートとして、サイダーやスパークリングワインなどと合わせられます。またショートブレットと一緒に楽しむワカモレやフツーツチャツネ、スモークサーモン&クリームチーズのディップなども紹介しています。これら食事系レシピは日常の食卓ではもちろんのこと、ホームパーティーなどで役に立つことでしょう。もうひとつ本書の魅力は随所に織り交ぜたコラムです。アールグレイのルーツ、ラプサンスーションやセイロン紅茶を広めた人物の話、またリンゴ酒サイダー、昨今注目のイギリス産スパークリングワインなどについても紹介しています。伝統菓子だけではない、日常の様々なシーンで楽しめる新しい顔のショートブレットに出合えることでしょう。

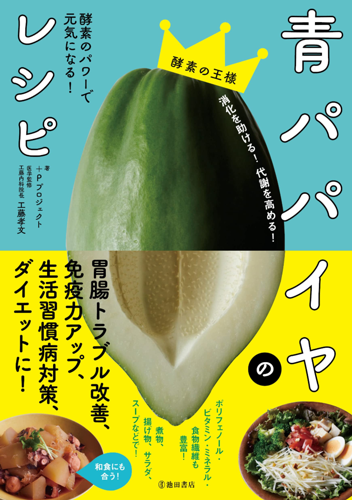

+Pプロジェクト (著),工藤 孝文 (監)/池田書店 青パパイヤ、初のレシピ本が誕生!青パパイヤは、「酵素の王様」といわれる野菜です。果物として知られるパパイヤですが、熟す前に収穫したもので、野菜として食べられます。酵素をはじめ、ポリフェノールやビタミンCなど栄養成分が豊富なことから、健康・美容に効果がある食材として大注目。九州・沖縄地方だけでなく、北は東北地方でも生産されています。露地ものが出まわるのは9月から11月初旬くらいまでですが、ハウス栽培もあり、年中収穫されています。味や香りにクセはなく、いろいろな食材と合わせやすいです。ソムタム(サラダ)が有名ですが、煮物、炒め物、揚げ物など、自由に楽しめます。味つけしだいでいかようにもなる変幻自在の扱いやすさが魅力です。青パパイヤに含まれるパパイン酵素はたんぱく質を分解するもので、青パパイヤと一緒に漬けたお肉はびっくりするほどやわらかくなります。熱にも強いので、調理したあとも栄養成分をとり入れることができます。本書では、青パパイヤの農家さん、青パパイヤを使った料理を提供しているレストランやカフェにも参加していただいて、和・洋・中・エスニックとバラエティーに富んだレシピをたくさん紹介しています。青パパイヤ生活、始めましょう!

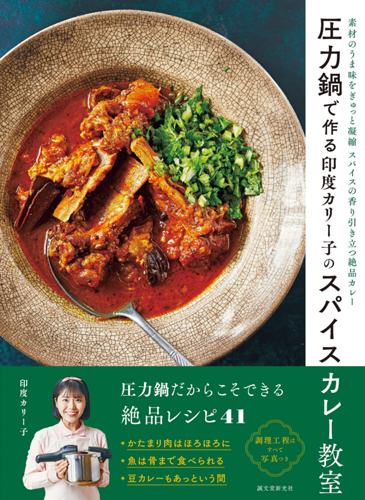

圧力鍋で作る印度カリー子のスパイスカレー教室 素材のうま味をぎゅっと凝縮 スパイスの香り引き立つ絶品カレー

印度カリー子 (著)/誠文堂新光社 圧力鍋を使ったスパイスカレーのレシピ集 圧力鍋を使うことで、スパイスカレーをよりおいしく、より手軽に作ることができます。 圧力鍋を使うメリットは主に6つ。 ①肉のうまみが短時間で出て、魚も骨まであっという間にほろほろになります。 ②100℃以上で引き出せるホールスパイスの強い香りを短時間で引き出せます。 ③圧力がかかれば弱火でよく、火加減を失敗しにくいです。 ④素材は大きめに切ればOK。下ごしらえが楽です。 ⑤少ない水分で調理できるから栄養を逃がしません。 ⑥素材の旨みを引き出せるので、油も塩も少なくて済みます。 スパイスは約20種を使用。 ターメリック、クミン、コリアンダー、チリペッパー、ブラックペッパーの基本のパウダースパイス5種に加え、 香りをゆっくり引き出すホールスパイス8種、香りを最後に引き立てるホールスパイス7種を使います。 スパイスを油で炒め、香りを油に移すテンパリングも駆使 圧力鍋で作るスパイスカレーならではの異次元のおいしさをぜひ体験してみてください。

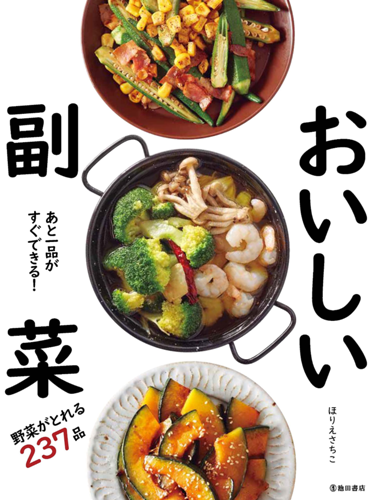

ほりえ さちこ (著)/池田書店 メインに合わせる副菜、何にしよう!本書ではそんな声に応え、普段から家にあるものでパパッと作れる簡単な副菜を紹介しています。38種類の野菜ごとに6パターンの副菜レシピを紹介。「食材1つだけ」「作りおき」「レンチン」「フライパンひとつ」「和えるだけ」「漬けるだけ」〇50音順、少ない材料と手順のレシピでとにかく使いやすい!〇野菜の栄養や長持ちする保存方法がわかる!〇野菜の特徴をいかし、おいしく調理するためのコツが盛りだくさん。○副菜がボリュームアップするアイデアも。

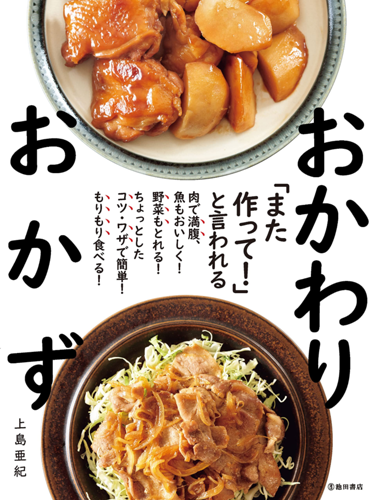

上島 亜紀 (著)/池田書店 家事と仕事の両立で忙しい人でも簡単に、しかもボリュームのあるおかずが作れる本。本書で紹介するレシピの特徴は・・・・野菜も一緒においしく食べられる・食欲をそそる彩り・下ごしらえと下味のアイデアでグッとおいしく・基本調味料+αで飽きのこない味つけ・ラクに時短するために食材の切り方などに工夫・電子レンジやフライパンひとつで調理できるなど。家族から「おかわりしたい」「また作ってほしい」と言われるような、ボリュームも味も見た目も大満足のレシピが満載です。

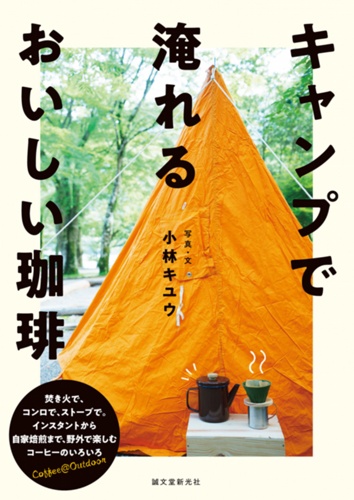

キャンプで淹れるおいしい珈琲 焚き火で、コンロで、ストーブで。インスタントから自家焙煎まで、野外で楽しむコーヒーのいろいろ

小林 キユウ/誠文堂新光社 美味しいコーヒーをさらに特別な一杯にする魔法があるとすれば、そのひとつは自然豊かなキャンプシーンで飲むこと。木々に囲まれ、風を感じながら味わう。たったそれだけで、忘れられない一杯になるはずです。この本では、そんなアウトドアでのコーヒーの淹れ方、楽しみ方をご提案します。キャンプだけではなく、自宅のベランダで楽しめるベランピング、雨の日の過ごし方なども紹介。焚き火での自家焙煎もアウトドアの醍醐味ですが、初心者の方はインスタントでも大丈夫。キャンプで美味しいコーヒーを淹れる際に便利な道具の紹介や、豆の保存・運搬方法、名水探しやシーン別のアレンジレシピなど、アウトドアならではの役立つ情報を、美しい写真と共に紹介します。

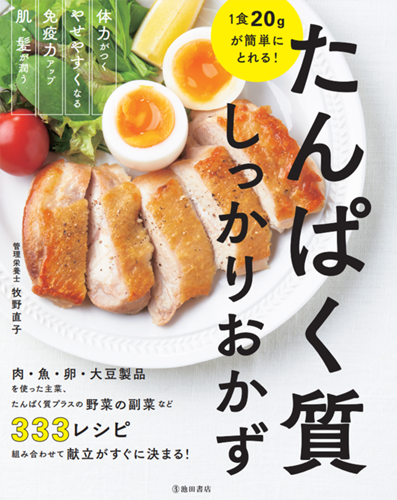

牧野 直子 (著)/池田書店 たんぱく質は、私たちの体に重要な役割をもっています。筋肉・骨・血を作る、肌や髪・爪をつややかにする、免疫力を高める、基礎代謝や新陳代謝を上げる、疲れにくくする、精神的な安定をもたらすなどの働きがあり、健康・美容に大きく影響しています。1日あたりのたんぱく質の摂取量は、年齢や性別、活動量によって差はありますが、およそ60gが理想。つまり、1食あたり20gとなります。そこで、本書では、1食で約20gのたんぱく質がとれる肉・魚の主菜、卵や大豆製品などたんぱく質を多く含む食材を使った副菜、野菜たっぷりの副菜のレシピを紹介。この主菜と副菜を組み合わせれば、すぐに献立も決まります。巻末に組み合わせ例を紹介しています。そのほかに、具だくさんの鍋やスープ(シメにごはんやうどんを合わせるアイデアつき)、デザートなども。全部で333レシピ、すべてたんぱく質、エネルギー、糖質、塩分の量も表示しています。